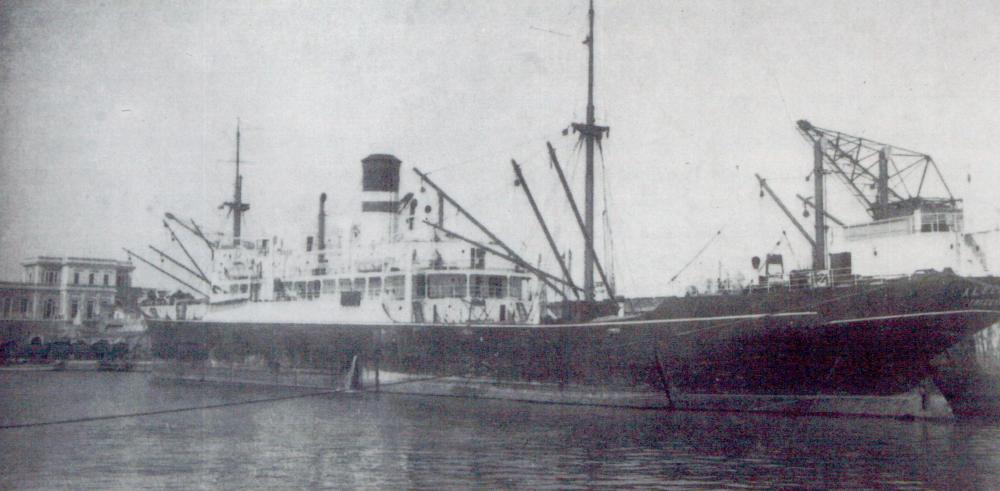

Gli inglesi le chiamano con una punta di poesia tramp ship, ossia navi vagabonde: sono le “carrette”, quelle navi tuttofare, di piccole e medie dimensioni della prima metà del Novecento che capita ancora di vedere in qualche porto fuorimano

di Martino Sacchi

Le carrette trasportavano (e in certe zone del mondo trasportano tuttora) i carichi più diversi assolvendo gli incarichi più disparati su tutte le rotte possibili, dalle più battute alle più remote, arrivando a toccare i porti e i mari sdegnati dalle grandi compagnie di navigazione.

La caratteristica più tipica delle carrette e dei loro equipaggi era la trascuratezza della forma esteriore a vantaggio della sostanza marinaresca: i racconti di quell’epoca narrano invariabilmente di estranei che saliti a bordo per un qualsiasi motivo scambiavano il capitano per un semplice marinaio o il capo macchinista per un umile grassatore.

Sulle carrette non si usava quasi mai il titolo “ufficiale”. Anche le navi tendevano a essere coperte da un senso di sporco che andava dal nero onnipresente del carbone (la stragrande maggioranza aveva macchine a vapore) al bianco dei fosfati passando per le macchie di ruggine che spesso punteggiavano qua e là le sovrastrutture in punti non essenziali. C’era un dettaglio che le accomunava tutte: il fumaiolo era sempre altissimo, sottile e invariabilmente pitturato di nero. Non si trattava di una scelta estetica: agli inizi del secolo il tiraggio era sempre naturale e perciò la canna doveva essere molto lunga per riuscire a estrarre i fumi prodotti dalla caldaia.

Pitturare i fumaioli era un’impresa difficile anche perché all’epoca non avevano camicie esterne di protezione e quindi erano sempre molto caldi: nella quasi totalità dei casi ci si accontentava di dipingerli di nero, rinunciando per molto tempo ad abbellirle con il simbolo della società armatrice.

Dall’Inghilterra in Italia

Nell’Italia giolittiana a cavallo tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento non esistevano ancora conoscenze e infrastrutture sufficienti per costruire le nuove navi in ferro mosse dal vapore.

Le unità venivano quindi acquistate all’estero, soprattutto in Inghilterra, e questo permise di stabilire una serie di contatti con la più grande marineria del tempo, contatti che spesso si svilupparono in rapporti commerciali e tecnici profondi e duraturi. Le compagnie di armamento dovettero in quegli anni subire una profonda trasformazione, passando da una gestione quasi sempre familiare, nella quale l’acquisto della prima nave poteva essere fatto raccogliendo i risparmi di una vita, a quella delle vere e proprie compagnie che si appoggiavano sul capitale di rischio fornito dalle banche.

Un esempio può essere quello della grande famiglia di armatori degli Accame, le cui primissime esperienze risalivano addirittura al Settecento.

Poco dopo l’unità d’Italia risultavano al Registro Navale Italiano ben sei armatori con questo nome, imparentati tra loro, che divennero proprietari fin quasi alla fine del secolo esclusivamente di navi a vela, per lo più brigantini a palo. La svolta avvenne nel 1895, quando venne acquistato in Inghilterra il piroscafo Vingham di 1.994 tonnellate di stazza, costruito a Newcastle, che venne ribattezzato Angelica Accame e che fu seguito quattro anni dopo dall’Antonietta Accame e dal Giuseppe Accame.

Si trattava già di navi costruite in Italia, presso i Cantieri del Muggiano a La Spezia. L’Antonietta Accame in particolare, con una stazza di 3.249 tonnellate, aveva lo scafo di acciaio con due alberi e un solo fumaiolo. Le macchine a vapore erogavano 1.070 cv che le consentivano una velocità di crociera di 10 nodi.

Un’altra grande famiglia di armatori furono i Raggio, che già intorno al 1875 armavano alcuni brigantini a palo. Anche loro, forse prima ancora degli Accame, passarono al vapore armando il piroscafo Cornigliano e poi il Fortunata R., in realtà l’ex Bell Rock costruito a Hull nel 1883. Nel 1899 fecero costruire a Genova il Jupiter di 3.991 tonnellate, che nel 1901 fu protagonista di una strana avventura: mentre navigava carico di zolfo siciliano diretto a New York incontrò un violento fortunale che lo costrinse a mettere alla cappa.

Il maltempo durò così a lungo (e forse i calcoli fatti per il consumo di combustibile erano sbagliati) che dopo qualche giorno la nave rimase senza carbone e dopo aver bruciato tutto quello che poteva rimase immobile sul mare. L’equipaggio chiese e ottenne di salire sulle scialuppe di salvataggio abbandonando la nave.

Il comandante Zennaro però, e il secondo macchinista rimasero a bordo per difendere la proprietà della nave. Per due volte nei giorni successivi altrettanti piroscafi cercarono di prendere a rimorchio il Jupiter senza riuscirci per le condizioni del mare. I comandanti delle unità che tentavano il recupero insistevano perché Zennaro e il macchinista lasciassero la nave (perché a quel punto il Jupiter sarebbe diventato un relitto e il guadagno per il suo recupero molto più grande), ma i due tennero duro per 13 giorni prima di essere rimorchiati alle Barbados da una nave norvegese.

Prima guerra mondiale

La Grande Guerra fece pagare un altissimo tributo in termini di navi italiane affondate, quasi tutte colate a picco dai sommergibili tedeschi.

Negli anni Venti però si assistette a un recupero e a un nuovo sviluppo, caratterizzato dalla comparsa di nomi nuovi e famosi e da esperimenti interessanti. Pochi sanno, per esempio, che anche gli Agnelli si impegnarono direttamente nel campo della marineria fondando nel 1924 la compagnia di armamento Commerciale di Navigazione, che naturalmente decise di sostituire le motrici a vapore con i motori diesel prodotti dalla Fiat (4 cilindri con diametro 750 mm capaci di erogare 2.800 cavalli per asse, spingendo le navi a una velocità di crociera di oltre dieci nodi). Le navi degli Agnelli erano moderne, veloci e portavano tutte nomi legati in qualche modo alla famiglia, dal Juventus al Sestrière. Proprio quest’ultima, varata quando la seconda guerra mondiale era già iniziata, si guadagnò un posto importante nella storia della Marina Militare italiana: non solo riuscì a sopravvivere ai viaggi verso la Libia e la Tunisia, nonostante rimanesse più volte colpita ma, dopo l’Armistizio, fu l’unica nave italiana utilizzata dagli alleati nei grandi convogli che dall’America trasportavano uomini e mezzi verso l’Europa.

Dopo il conflitto portò negli Usa gli equipaggi destinati ad armare le prime cinquanta Liberty assegnate all’Italia: fu la cosiddetta ‘seconda spedizione dei Mille’, perché tanti erano gli uomini imbarcati. Dagli States la nave proseguì compiendo un giro del mondo e recuperando tutti gli italiani sparsi per il mondo che volevano tornare a casa.

Sempre negli anni Venti comincia la sua attività marittima anche la Compagnia Costa, che all’epoca non aveva ancora come simbolo la “C” tra virgolette. Le prime navi furono il Ravenna e il piccolo Langano, di appena 1.245 tonnellate e varato addirittura nel 1897, che era impiegato per il trasporto dell’olio. Per ironia della sorte la compagnia, notevolmente cresciuta negli anni Trenta, perse tutte le navi durante la guerra tranne appunto il Langano, da cui cominciò la rinascita, folgorante, della compagnia.

La fine delle carrette in Italia

L’ecatombe si ebbe durante la seconda guerra mondiale. Nel giugno 1940 Mussolini era convinto che la guerra fosse quasi finita, e attaccò l’Inghilterra senza dare il tempo alle navi da carico maggiori, che si trovavano in giro per il mondo, di tornare in patria. Gran parte del traffico bellico verso la Libia e soprattutto verso la Tunisia (sulla tragica ‘rotta della morte’) dovette quindi essere eseguito con le navi di minor tonnellaggio e minor velocità e quindi più esposte agli attacchi di aerei e sommergibili. Solo nei primi anni del conflitto le carrette, rimaste isolate in qualche porto neutrale, riuscirono a rientrare in patria o almeno nei territori occupati dagli alleati tedeschi sfruttando la vastità del mare e la ancora scarsa preparazione degli inglesi.

Con l’entrata in guerra degli americani il divario tecnico-militare divenne incolmabile e la storia delle carrette diventò solo una lunga lista di affondamenti a causa di bombe, mine o siluri. Le navi mercantili italiane, requisite e militarizzate dal governo durante il conflitto e poi affondate, catturate, alienate e distrutte dal nemico furono ben 2.556.

(Nota: Le foto sono tratte dal libro di Pro Schiaffino Le carrette degli armatori genovesi, Nuova editrice Genovese)

L’Humanitas, distrutta da un ciclone

L’Humanitas era una nave da 5.180 tonnellate costruita a Sunderland nel 1918 che nel 1933 era passata sotto bandiera italiana. Il 21 agosto di quell’anno si trovava nel porto cubano di Cardenas per caricare zucchero quando la zona fu investita da un ciclone. Il capitano Razeto fece filare tutte le lunghezze di catena che aveva a bordo, e accesa la motrice tentò a lungo di contrastare la violenza del vento. Tutto si dimostrò inutile e l’Humanitas fu trascinata dalle onde in un punto in cui l’acqua era profonda solo un metro e mezzo, mentre il pescaggio sfiorava i quattro. Quando l’uragano si placò, la nave si trovava a quasi un chilometro e mezzo dalle acque profonde.

Nonostante tutto, si decise di tentare il salvataggio: una ditta americana scavò in 61 giorni un canale largo 18 metri e profondo quattro che tagliava tutta la zona dei bassifondi, permettendo così all’Humanitas di raggiungere il mare aperto.

La radiazione

Oggi la parola ‘carretta’ ha assunto una connotazione negativa in quanto connessa con il traffico di immigrati clandestini e soprattutto con i disastri ecologici. Il Comitato per la protezione dell’Ambiente Marino dell’Imo, infatti, ha approvato nel 2003 una modifica alla Convenzione Marpol (che si occupa della prevenzione dell’inquinamento marino provocato dal trasporto marittimo) che prevedeva la messa al bando delle navi a scafo singolo e prive di zavorra segregata, ossia appunto le vecchie ‘carrette’.

La radiazione di queste navi è stata anticipata al 2005, senza possibilità di appello, per consentire comunque il lasso di tempo necessario alla messa in linea di nuove unità, senza mettere in pericolo i flussi di approvvigionamento del mercato mondiale. Mentre il 2010 è la data limite per l’esistenza di unità anche se dotate di zavorra segregata e di doppi fondi e casse di protezione laterale, anticipando di due anni il periodo già previsto dalla vecchia regola. Viene, inoltre, disposto per le navi cisterna l’obbligo di sottostare ogni cinque anni, superati i quindici anni di età, a una revisione particolarmente accurata e approfondita detta “Cas”, sotto la diretta responsabilità dello Stato di bandiera. In ogni caso, anche superando tale revisione, le navi non potranno operare oltre i 25 anni dalla data di costruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA